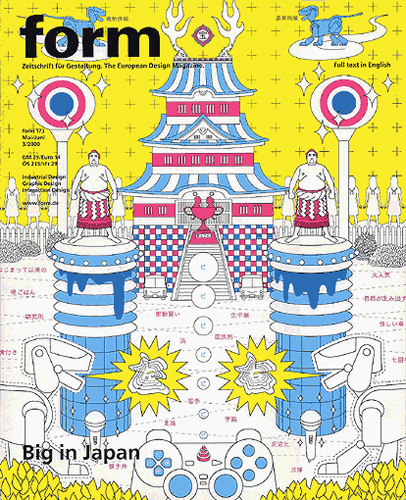

田中英樹は形態のイラストレーターであって、色彩のイラストレーターではない。だから田中のイラストレーションは「書かれる」のであって「描かれる」のではない。田中のイラストで使われる色は、生理的、快楽的な色彩ではなく、オプションとして取扱われる色であり色そのものに感情のほとばしりやゆらぎも一切ない。そこには記号や補足としての、あるいは判別機能としての色があるだけだ。赤や黄色や青という色がその絵の中で機能する姿は、まるで形態の後方で援護射撃をする軽支援火器のようだ。それは突撃する主体なしでは働かない。もちろん主体とは形態=形のことだ。

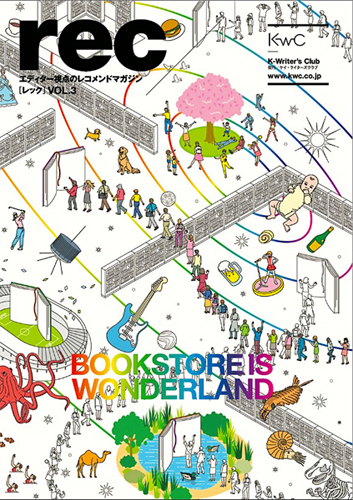

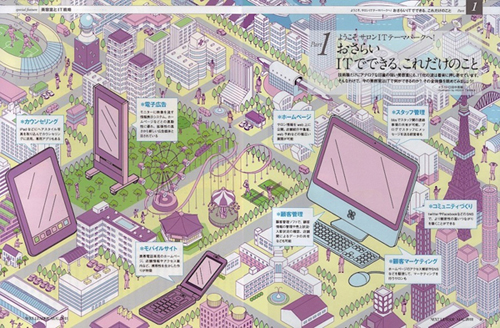

では形とは何を指すのか。そこに田中の鋭い一般性がスパークする。それは人でありビルであり、人間が認識できるあらゆる物体であり、そのアウトラインを記述すること、つまり「描く」のではなく「書く」ことこそが田中作品のエッセンスでなのだ。しかし記述された個々の形にこれといった独創性は見当たらない。賦与されるべき独創性の対象は個ではなく全体であって、田中のイラストレーターとしてのパーソナリティはこの「全体」から発せられる。

田中は図鑑のように個々の姿の典型を書いているだけであり、いわゆる味わい深い線を必要としない。そういったものは田中本人のパーソナリティとは無関係だからだ。それでも味わいらしきものを探りたければ、画面を俯瞰してその縦横に奏でられた線の集散を見渡すべきだろう。そこには全体を貫くリズムがある。

田中の絵にとって問題にすべき点は、その無数の要素ひとつひとつをコントロールしながら、ゲシュタルトの解体と再製をくり返すなかで生まれる全体であって、コントロールと同時にフィード・バックとフォアードをくり返し、おそらくは自動記述の領域へと踏み込んでいく。それぞれの要素はけっして壊れず、あくまでも個々の意味を保ちながら、数の増減と配置と余白によって構築される。だからこそ一般性を保ちながらも田中の画面はスパークするのだ。

田中はもともと「エナジー・ドーム」からスタートした。言わずと知れたDEVOのアイテムなのだが、80年代これを公共のいたる場所に記述し始める。日本では初期のグラフィティであり、サンプリングでもあった。そして田中が記述した記念すべき最初の「部分」だった。

なぜ田中はこのような作画にいたったのだろうか。思うに、イラストレーションの機能や汎用性を、田中は徹底的に考えたのではないだろうか。フリーランスのイラストレーターはその受注の仕組みを、ある一定の作画傾向・作風に依存している。この認知がなければおそらく仕事は発生しないだろう。ただし認知の範囲は大多数である必要はなく、むしろ大衆への高い認知はイラストレーターの寿命を縮めかねない。もちろん作家本人の知名度を上げ、絵を描く以外の領域へ活動の幅を広げる方法もあるし、これもまたイラストレーターのスタイルの一つともいえるが、こうなってはウザい。イラストレーターが絵を「描く」ことのみで稼ぐには、必要以上に認知されることはかえってよろしくない。そういう考え方がある。

またイラストレーションは「デザイン=計画」の中で機能する。このイニシアチブを同時に握ることもスタイルの一つとしてあるが、これにはディレクションやデザイン業務をともなってしまう。これも避けたい。あくまで受注の立場でいなければならないし、この立場が水平方向への自由度や余暇、そして複属を生む。そういう考え方も一方である。

ではイラストレーターがこの立場を守りながら、効率的に稼ぐにはどういう方法があるのだろう。これについてはあらためて考えたいが、ただしこの考察ぬきに田中のような作画法には至らないはずであり、こうした経緯や背景も含めなければ田中の作家性を見通すことはできない。そう考えると田中のふるまい全体が作品であり作家性であって、この作家性によって、ただの便利屋イラストレーターとのきわどい一線を引いている。しかもこの一線は外側からは見えない。イラストレーターという職種に精通しない限り、見分けがつかないようにできているのだ。じつはこの見分けのつかなさにポイントがある。

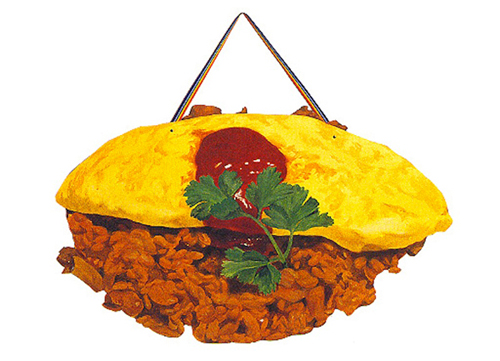

エナジー・ドームという「部分」から始まった田中の画面構成はもとより、そのふるまいまで含んだ「全体」が田中英樹という一個人を指す。と同時に、イラストレーターという職種の一形態を指している。最後に90年代初頭の作品2点を見てみよう。アクリル絵具で描かれたオムライスとパフェの描き割りだが、うって変わってこちらは「色彩」であり、そして確実に「描かれて」いる。いやそうではなく、絵の外側「全体」の空間から見れば、これらは「配置」されただけなのかも知れない。

展覧会やるみたいだよ〜!

「なんちゃってオーラ展」田中英樹 × 寉本真衣

2014年9月1日(月)〜 9月14日(日) @kit gallery

では形とは何を指すのか。そこに田中の鋭い一般性がスパークする。それは人でありビルであり、人間が認識できるあらゆる物体であり、そのアウトラインを記述すること、つまり「描く」のではなく「書く」ことこそが田中作品のエッセンスでなのだ。しかし記述された個々の形にこれといった独創性は見当たらない。賦与されるべき独創性の対象は個ではなく全体であって、田中のイラストレーターとしてのパーソナリティはこの「全体」から発せられる。

田中は図鑑のように個々の姿の典型を書いているだけであり、いわゆる味わい深い線を必要としない。そういったものは田中本人のパーソナリティとは無関係だからだ。それでも味わいらしきものを探りたければ、画面を俯瞰してその縦横に奏でられた線の集散を見渡すべきだろう。そこには全体を貫くリズムがある。

田中の絵にとって問題にすべき点は、その無数の要素ひとつひとつをコントロールしながら、ゲシュタルトの解体と再製をくり返すなかで生まれる全体であって、コントロールと同時にフィード・バックとフォアードをくり返し、おそらくは自動記述の領域へと踏み込んでいく。それぞれの要素はけっして壊れず、あくまでも個々の意味を保ちながら、数の増減と配置と余白によって構築される。だからこそ一般性を保ちながらも田中の画面はスパークするのだ。

田中はもともと「エナジー・ドーム」からスタートした。言わずと知れたDEVOのアイテムなのだが、80年代これを公共のいたる場所に記述し始める。日本では初期のグラフィティであり、サンプリングでもあった。そして田中が記述した記念すべき最初の「部分」だった。

なぜ田中はこのような作画にいたったのだろうか。思うに、イラストレーションの機能や汎用性を、田中は徹底的に考えたのではないだろうか。フリーランスのイラストレーターはその受注の仕組みを、ある一定の作画傾向・作風に依存している。この認知がなければおそらく仕事は発生しないだろう。ただし認知の範囲は大多数である必要はなく、むしろ大衆への高い認知はイラストレーターの寿命を縮めかねない。もちろん作家本人の知名度を上げ、絵を描く以外の領域へ活動の幅を広げる方法もあるし、これもまたイラストレーターのスタイルの一つともいえるが、こうなってはウザい。イラストレーターが絵を「描く」ことのみで稼ぐには、必要以上に認知されることはかえってよろしくない。そういう考え方がある。

またイラストレーションは「デザイン=計画」の中で機能する。このイニシアチブを同時に握ることもスタイルの一つとしてあるが、これにはディレクションやデザイン業務をともなってしまう。これも避けたい。あくまで受注の立場でいなければならないし、この立場が水平方向への自由度や余暇、そして複属を生む。そういう考え方も一方である。

ではイラストレーターがこの立場を守りながら、効率的に稼ぐにはどういう方法があるのだろう。これについてはあらためて考えたいが、ただしこの考察ぬきに田中のような作画法には至らないはずであり、こうした経緯や背景も含めなければ田中の作家性を見通すことはできない。そう考えると田中のふるまい全体が作品であり作家性であって、この作家性によって、ただの便利屋イラストレーターとのきわどい一線を引いている。しかもこの一線は外側からは見えない。イラストレーターという職種に精通しない限り、見分けがつかないようにできているのだ。じつはこの見分けのつかなさにポイントがある。

エナジー・ドームという「部分」から始まった田中の画面構成はもとより、そのふるまいまで含んだ「全体」が田中英樹という一個人を指す。と同時に、イラストレーターという職種の一形態を指している。最後に90年代初頭の作品2点を見てみよう。アクリル絵具で描かれたオムライスとパフェの描き割りだが、うって変わってこちらは「色彩」であり、そして確実に「描かれて」いる。いやそうではなく、絵の外側「全体」の空間から見れば、これらは「配置」されただけなのかも知れない。

展覧会やるみたいだよ〜!

「なんちゃってオーラ展」田中英樹 × 寉本真衣

2014年9月1日(月)〜 9月14日(日) @kit gallery

発売中の「イラストレーション」で3人のクリエーターの皆さんにインタビューをしました。そちらの詳細はまた後日として、今回その中のおひとり師岡とおるさんについて新たに書いた文章を転載しまーす。

このポスターがけっこうウケている。ウケてはいるけど絵を描いたのが誰なのかは、とくに話題になっていない。「楳図かずおが描いたのかな?」って言われてもよさそうだけど、そうじゃないことくらいすぐ分かるのか言われていない。「実際の漫画のワンシーンなのかな?」という話にもならない。描き下しであることが分かるからか。「これってプロの仕事だろうか?」程度の話は出ているのかも知れない。「昭和っぽいなあ」「濃い〜」というのはあったが、出どころがどこなのか作者が誰なのかということは、話題にのぼらないようだ。

とにかく描き手のことはあまり気にされないらしいが、ポスターをしばらく見ていると気がつくことが多い。事件の直後そばにいたであろう人々それぞれの勝手な反応が描かれ、そこに内容らしい内容はないのだが、ふきだし、効果線、ハイコンといった漫画の形式のみがたたみ掛けられて、バン、バン、バンと三コマ連発でいさぎよく終わり、さいごに「みんなの勇気と声で痴漢撲滅」という標語がそらぞらしく響く。とてもその気があるようには思えない。こうした視覚コミュニケーションは、漫画やお笑いが円熟した日本のサブカル風土の中でしか成立しないかも知れない。そう感心すると同時に、漫画の形式だけを抜き出し凝結させる手法に気づかされる。ここにきて師岡とおるの仕事ではないかとの疑いをもつにいたった。

一般的にこれが誰の仕事なのか確かめようとすると、そうとうなエネルギーを使うことになるだろう。まずJR東日本に問い合わせ、あのポスターの描き手が誰なのか聞かねばならない。広報担当にまわされ、外注のデザイン制作会社の連絡先を聞き出し、そこに電話をして初めて知ることができるかも知れないが、でもそうまでして誰が描いたのか知ろうとする人は滅多にいない。いるとすれば熱心なイラストファンか、あるいは同業者ぐらいか。広告系デザイナーでさえ気にしない可能性が高い。しかしポスターに漂うある種の品性を通して、師岡のエスプリを察することはできる。

日本で漫画表現はあまりにも日常的だし、ポスターだけでなく、ほかのさまざまな媒体を席巻してから既に久しい。二次創作にもみんなが慣れている。これほどの漫画先進国だからこその人々の寛容さなのだろう。成熟したサブカル風土を前提にぎりぎり成り立つバランス感覚と客観性と作画技術があって、ようやく品性というものが絵から漂ってくる。そして何よりも大切なのは漫画にたいしてのリスペクトだと、本人も言っている。師岡とおるが到達したのはそういう場所なのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※本文の掲載サイトはこちらです

※痴漢撲滅キャンペーンは6月からやってたんですね

このポスターがけっこうウケている。ウケてはいるけど絵を描いたのが誰なのかは、とくに話題になっていない。「楳図かずおが描いたのかな?」って言われてもよさそうだけど、そうじゃないことくらいすぐ分かるのか言われていない。「実際の漫画のワンシーンなのかな?」という話にもならない。描き下しであることが分かるからか。「これってプロの仕事だろうか?」程度の話は出ているのかも知れない。「昭和っぽいなあ」「濃い〜」というのはあったが、出どころがどこなのか作者が誰なのかということは、話題にのぼらないようだ。

とにかく描き手のことはあまり気にされないらしいが、ポスターをしばらく見ていると気がつくことが多い。事件の直後そばにいたであろう人々それぞれの勝手な反応が描かれ、そこに内容らしい内容はないのだが、ふきだし、効果線、ハイコンといった漫画の形式のみがたたみ掛けられて、バン、バン、バンと三コマ連発でいさぎよく終わり、さいごに「みんなの勇気と声で痴漢撲滅」という標語がそらぞらしく響く。とてもその気があるようには思えない。こうした視覚コミュニケーションは、漫画やお笑いが円熟した日本のサブカル風土の中でしか成立しないかも知れない。そう感心すると同時に、漫画の形式だけを抜き出し凝結させる手法に気づかされる。ここにきて師岡とおるの仕事ではないかとの疑いをもつにいたった。

一般的にこれが誰の仕事なのか確かめようとすると、そうとうなエネルギーを使うことになるだろう。まずJR東日本に問い合わせ、あのポスターの描き手が誰なのか聞かねばならない。広報担当にまわされ、外注のデザイン制作会社の連絡先を聞き出し、そこに電話をして初めて知ることができるかも知れないが、でもそうまでして誰が描いたのか知ろうとする人は滅多にいない。いるとすれば熱心なイラストファンか、あるいは同業者ぐらいか。広告系デザイナーでさえ気にしない可能性が高い。しかしポスターに漂うある種の品性を通して、師岡のエスプリを察することはできる。

日本で漫画表現はあまりにも日常的だし、ポスターだけでなく、ほかのさまざまな媒体を席巻してから既に久しい。二次創作にもみんなが慣れている。これほどの漫画先進国だからこその人々の寛容さなのだろう。成熟したサブカル風土を前提にぎりぎり成り立つバランス感覚と客観性と作画技術があって、ようやく品性というものが絵から漂ってくる。そして何よりも大切なのは漫画にたいしてのリスペクトだと、本人も言っている。師岡とおるが到達したのはそういう場所なのだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※本文の掲載サイトはこちらです

※痴漢撲滅キャンペーンは6月からやってたんですね

カレンダー

| 01 | 2025/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

最新記事

(06/08)

(06/08)

(08/31)

(10/21)

(09/03)

カテゴリー

関連グッズ

ブログ内検索